Les risques chimiques au travail

Risques chimiques : de quoi parle-t-on ?

Les substances chimiques sont présentes dans tous les secteurs d’activité, qu’elles soient utilisées dans les processus de fabrication ou émises (vapeurs, fumées, poussières…). Elles peuvent avoir des effets néfastes sur les salariés qui y sont exposés, mais aussi sur l’environnement.

Les salariés en contact avec des produits chimiques, même à faible dose, peuvent souffrir d’intoxications aigues ou chroniques. Au-delà des risques pour l’organisme, les produits chimiques peuvent aussi provoquer des explosions ou des incendies sur le lieu de travail.

La grande majorité des entreprises sont concernées par le risque chimique, que ce soit par l’utilisation de produits chimiques manufacturés, ou d’agents chimiques émis lors de procédés.

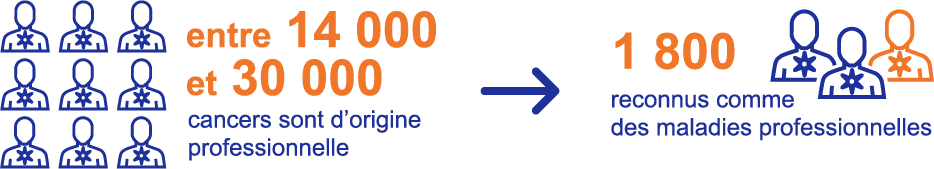

D’après les chiffres communiqués par le Plan cancer 2014-2019, entre 14 000 et 30 000 cancers sont d’origine professionnelle chaque année — ces cancers étant essentiellement en lien avec une exposition à un produit chimique. 1 800 d’entre eux sont reconnus comme des maladies professionnelles.

La non-maîtrise de ce risque peut être à l’origine d’accidents du travail (brûlures, intoxications aigües...), et de maladies professionnelles (intoxications chroniques pouvant affecter les poumons, les reins, le foie, le cerveau...).

Comment agir pour prévenir les risques chimiques ?

La prévention des risques chimiques implique de bien identifier les produits dangereux afin de mettre en place des mesures adaptées. Il peut s’agir de substances pures (colles, résines, diluants…) ou de mélanges (traitement de surface, dégraissage, nettoyage…).

En complément de l’offre d’information proposée sur ameli.fr, la Carsat Bretagne a conçu plusieurs ressources et dispositifs dédiés à la prévention des risques chimiques. Ils ont pour vocation d’accompagner les professionnels des secteurs les plus exposés dans l’évaluation des risques et la mise en place de mesures de protection efficaces.

Mieux identifier les risques pour s’en protéger

La Carsat Bretagne vous propose des fiches techniques pour vous permettre de mieux analyser les risques chimiques liés à votre activité ou aux types de substances utilisées.

Selon le type de substances à risques

Les poussières de bois sont la deuxième cause de cancer reconnue après l’amiante. D’après l’enquête Sumer (Surveillance Médicale des Expositions aux Risques professionnels) en 2017, 444 200 salariés déclarent y être exposés dans le cadre de leur travail. Enfin, les poussières de bois présentent des risques accrus d’incendie ou d’explosion.

Les effets sur la santé, démarche de prévention et réglementation sont détaillés dans la page dédiée aux poussières de bois du site de l’INRS.

En complément, la Carsat Bretagne partage :

- Les exigences applicables aux installations de captage et de transport des copeaux et poussières de bois.

- Les exigences sur les installations d'aspiration de poussières - dispositions techniques de lutte contre l'incendie et l'explosion.

- La note du Centre Interrégional de Mesures Physiques de l'Ouest (CIMPO) sur le captage des poussières de bois.

Et deux ressources :

- un guide de bonnes pratiques : sur l’aspiration des poussières de bois sur machines fixes

- la vidéo du webinaire Menuiserie : comment maintenir et surveiller son installation de ventilation pour garantir la santé et la sécurité ?

L’acier inoxydable est largement employé dans l’industrie. Après formage, assemblage ou soudage, il doit être décapé et passivé pour prévenir tout risque de dégradation de son état de surface.

Le décapage chimique de l’acier inoxydable expose les salariés à des produits chimiques corrosifs et mortels, comme l'acide fluorhydrique. Le contact avec cet acide peut entrainer des séquelles graves et irréversibles. Ce qui nécessite la mise en place de mesures de prévention organisationnelles, collectives et individuelles.

- Un guide technique pour mieux appréhender le sujet du décapage/passivation dans sa globalité pour engager un projet ;

-

6 fiches de poste pour :

-

Adopter nos conseils selon les traitements utilisés :

- Former et informer vos salariés sur les risques et leur prévention, y compris sur les mesures d’hygiène et d’urgence — vous pourrez consulter notre fiche Premiers secours en cas d’exposition accidentelle à l’acide fluorhydrique ;

- Appliquer nos conseils sur le stockage et le transport des produits de décapage de l’inox.

-

Cet irritant puissant des muqueuses respiratoires et oculaires exerce, par inhalation, une action sur le système nerveux central. Les conséquences sur la santé varient selon la dose d’exposition : maux de tête, vertiges, troubles de la coordination, fatigue générale, somnolence ou perte de mémoire.

Le CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) a classé le styrène dans le groupe 2B : substance cancérogène possible. Selon le règlement CLP (Classification Labelling & Packaging) et ses adaptations, cette substance est associée aux risques suivants :

- susceptible de nuire au fœtus (code H361d) ;

- risques avérés d'effets graves pour les organes de l'ouïe (code H372) ;

- liquides inflammables, catégorie 3 (code H226) ;

- toxicité aiguë par inhalation, catégorie 4 (code H332) ;

- lésions oculaires graves/Irritation oculaire, catégorie 2 (code H319) ;

- corrosion/Irritation cutanée, catégorie 2 (code H315).

Cette substance est visée par les tableaux n° 66 et n° 84 des maladies professionnelles.

À noter : la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) réglementaire et contraignante depuis le 1er janvier 2019 est de 100 mg/m3 sur 8h, et de 200 mg/m3 sur 15 minutes.

Comment maîtriser les expositions au styrène ?

Avant d’envisager un plan d’actions, une campagne de mesure des expositions individuelles doit être menée, pour ensuite définir des objectifs et des moyens à déployer pour les atteindre.

Par ailleurs, la recommandation R500 formule des exigences en la matière, pour limiter et anticiper les risques d’exposition au styrène.

Les principales mesures de prévention à retenir sont notamment :

- L’isolation des zones d’exposition ;

- La réduction des risques à la source (procédés et matériaux) ;

- La mise en œuvre de protections collectives.

Urgences, pédiatrie ou encore odontologie : de nombreux services hospitaliers utilisent le Mélange Equimolaire d’Oxygène et de Protoxyde d’Azote (MEOPA). Or, une exposition répétée à son principe actif, le protoxyde d’azote, peut engendrer des effets sur les systèmes nerveux, hématologiques, immunitaires, rénaux et hépatiques. Il est également suspecté d’avoir des effets sur le système reproducteur — diminution de la fertilité et augmentation des avortements spontanés.

Entre 2015 et 2018, plusieurs campagnes de mesures organisées par la Carsat Bretagne, avec le concours de l’INRS et la collaboration du CHU de Rennes, ont permis d’évaluer ces risques dans les établissements de soin. Les résultats de cette étude, partagés dans cette synthèse, préconisent des mesures de prévention, notamment :

- la mise en place de mesures organisationnelles (rotation des soignants pour réduire le temps d’exposition de chacun) ;

- la réduction de l’utilisation du Meopa en recourant à un analgésique topique lorsque cela est possible (anesthésiques locaux en patch ou crème) ou à des techniques complémentaires non médicamenteuses (hypnose…) ;

- mise en œuvre de matériels innovants (masques à double enveloppe).

Les ressources complémentaires à consulter :

Des outils et des programmes sont également à votre disposition, pour faciliter l’évaluation des risques chimiques dans votre entreprise ou vous aider pour la conception de vos locaux.

Vous informer et évaluer les risques chimiques

Le logiciel Seirich (Système d'évaluation et d'information sur les risques chimiques en milieu professionnel) est un outil développé par l'INRS. Il permet aux entreprises de toutes tailles et de tous niveaux de connaissances sur les risques chimiques de s'informer et d'évaluer leurs risques chimiques. Pour découvrir l'outil, rendez-vous sur www.seirich.fr.

Vous souhaitez être accompagné ? La Carsat Bretagne dispense une formation de 3 jours consacrée à l'évaluation et à la prévention du risque chimique en entreprise, à l'aide de l'outil SEIRICH.

Vous souhaitez être accompagné ? La Carsat Bretagne dispense une formation de 3 jours consacrée à l'évaluation et à la prévention du risque chimique en entreprise, à l'aide de l'outil SEIRICH.

Créer ou rénover un réseau de ventilation

L'installation ou la rénovation d'un réseau de ventilation est une solution efficace pour lutter contre les risques chimiques dans les entreprises. En effet, une ventilation bien conçue peut capter efficacement les polluants et améliorer la qualité de l'air.

Vous construisez un nouveau bâtiment ? "Projet de construction neuve : réduire la pollution de l'air des lieux de travail". Ce document met en avant l'importance de prendre en compte la ventilation dès la phase de conception d'un nouveau bâtiment de travail. Il couvre les risques associés à la pollution de l'air et comment les réduire. En savoir plus notre page "Concevoir un nouveau bâtiment ou poste de travail (CLST)".

Vous recherchez de l'aide pour concevoir votre réseau de ventilation ? Le réseau Car-In-Vent regroupe des installateurs / distributeurs / bureaux d'étude en relation avec des entreprise ayant un projet de ventilation. Les installateurs, distributeurs et bureaux d'études de ce réseau ont été formés aux recommandations techniques du Réseau Prévention de l'Assurance Maladie - Risques professionnels.

Pour en savoir plus sur le réseau Car-in-Vent et consulter la liste des membres, veuillez visiter la page principale de Car-In-Vent

Vous construisez un nouveau bâtiment ? "Projet de construction neuve : réduire la pollution de l'air des lieux de travail". Ce document met en avant l'importance de prendre en compte la ventilation dès la phase de conception d'un nouveau bâtiment de travail. Il couvre les risques associés à la pollution de l'air et comment les réduire. En savoir plus notre page "Concevoir un nouveau bâtiment ou poste de travail (CLST)".

Se former pour agir en prévention

Une formation vous est proposée par l’institut national de recherche de l’Assurance Maladie – Risques professionnels (INRS), pour devenir personne ressource, formateur ou bien chargé de prévention des risques chimiques dans votre entreprise :

- Acquérir les notions de base sur les produits chimiques

- La Carsat Bretagne dispense une formation de 3 jours consacrée à l’évaluation et à la prévention du risque chimique en entreprise, à l’aide de l’outil SEIRICH

Notre laboratoire de chimie au service de la prévention

Vos salariés sont-ils exposés à des risques chimiques ? À la Carsat Bretagne nous disposons d'une équipe spécialisée sur l'évaluation et la prévention du risque chimique, en collaboration avec le Laboratoire Interrégional de Chimie de l'Ouest (LICO) de la Carsat Pays de la Loire. Celle-ci travaille en lien avec les équipes dédiées aux principaux secteurs d'activité en Bretagne, pour aider les entreprises à évaluer et prévenir le risque chimique - avis, interventions sur site, réalisation de prélèvements atmosphériques et surfaciques, notamment.

Pour plus de détails, découvrez la vidéo de présentation du LICO

En savoir plus

- rubrique risques chimiques (ameli.fr)

- dossier risques chimiques (inrs.fr)

Des outils pour les accueillir.

Un projet de construction d'un nouveau bâtiment ? D'un nouveau poste de travail ?

.png)